近期,我院研究生薛子傲、苑峻琳作为第一作者,在智能体育领域发表三篇高水平论文。两名同学均出自智能体育与主动健康研究团队。

该院成立一年来,聚焦国家重大战略需求和智能体育科学前沿,秉承学校“立德、致用、兼容、创新”的校训精神,以学科建设为龙头,以科研创新为支撑,致力于可穿戴健康监测技术的研究、创新与转化应用。此次研究成果的发表,不仅体现了该院在相关领域的科研实力和创新能力,更是我校推动高水平科研团队建设和多学科交叉融合,深化科技创新与人才培养模式改革,助力国家健康事业智能化升级的生动缩影。

上图左一为薛子傲、右一为苑峻琳

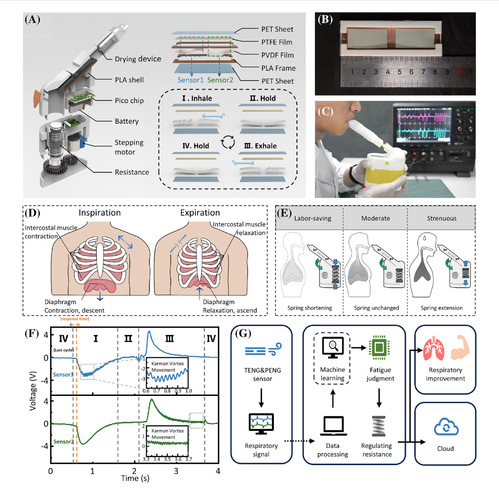

(一)自适应呼吸肌训练器

呼吸肌训练对提升呼吸功能具有重要意义,尤其是对于呼吸系统疾病患者和运动员等群体。然而,现有呼吸肌训练方法存在阻力无法自动调节的问题,难以精准匹配训练者的实时状态。该团队研发了一种基于混合纳米发电机传感器和人工智能的自适应呼吸肌训练器,为解决这一难题提供了创新方案。

该研究成果发表在国际顶级期刊《InfoMat》(中科院一区TOP、影响因子22.7),题为《Adaptive Respiratory Muscle Trainer Based on Hybrid Nanogenerator Sensor and Artificial Intelligence》。我校硕士研究生薛子傲为论文第一作者,导师吴钰祥教授为通讯作者,江汉大学为第一作者单位和第一通讯单位。该成果由江汉大学、中国科学院大学、贵州医科大学、北京航空航天大学、北京理工大学等单位合作完成。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、湖北省杰出青年科学基金等项目的支持。

薛子傲同学在校期间曾担任单车俱乐部竞技部成员及后勤技师,多次参与江汉大学单车公益维修服务和志愿裁判工作,研究生阶段共计发表SCI论文3篇,获得科技部“共享杯”科技资源共享创新大赛优秀奖,中国“明石杯”维纳传感技术与智能应用大赛二等奖。本次研究成果的发表历经一年多的多次修改打磨,学生的科研创新和实践能力得到了极大提升。

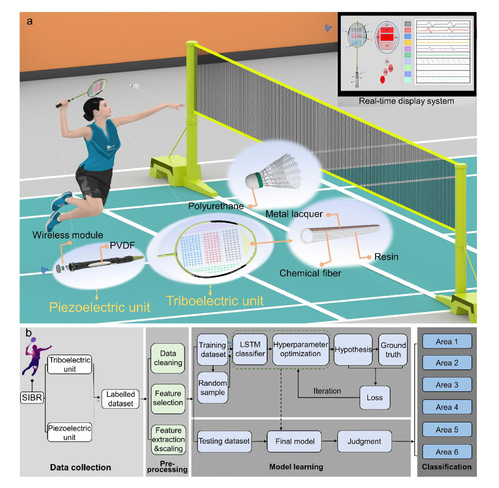

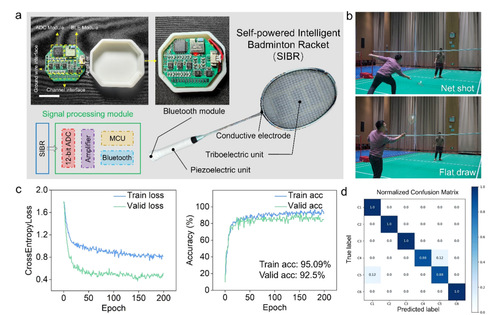

(二)自供电智能羽毛球拍

该研究创新性地设计了基于摩擦电效应的智能羽毛球线,和基于压电效应的智能羽毛球拍手柄,分别用于击球位置和握拍姿势的实时监测。智能羽毛球线通过在拍线上构建摩擦电感应阵列,实现了拍面击球位点和力的实时监测;智能拍柄则通过嵌入柔性压电薄膜传感器,形成压电传感阵列,用于监测握拍力度和姿势。此外,在球拍手柄底部集成了无线模块,确保了运动过程中数据的实时无线传输,并结合机器学习算法,分析实时击球位置,监测准确率高达95%。

该研究成果为智能羽毛球运动监测提供了新方法,展示了压电与摩擦电能量收集技术在体育运动装备领域的应用潜力,发表在国际著名期刊《Nano Energy》(中科院SCI一区TOP,影响因子16.8)上,题为《Self-powered intelligent badminton racket for machine learning-enhanced real-time training monitoring》。

我校2021级硕士研究生、现中国科学院大学博士生苑峻琳为论文第一作者,导师吴钰祥教授为第一通讯作者,江汉大学为第一作者单位和第一通讯单位。该成果由江汉大学、中国科学院大学、北京理工大学、北京航空航天大学等单位合作完成。该研究得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、湖北省杰出青年科学基金的支持。

苑峻琳同学始终秉持“自强不息、勇攀高峰”的精神,扎根交叉学科前沿,潜心科研探索。研究生期间曾参与多项省级、校级科研项目,相关成果发表在《Frontiers in Physiology》、《科技导报》等期刊上,并多次在国家级科技创新大赛中获奖。本次研究成果的发表历经多次修改打磨,学生的科研水平、创新意识和实践能力均得到了有效提升。

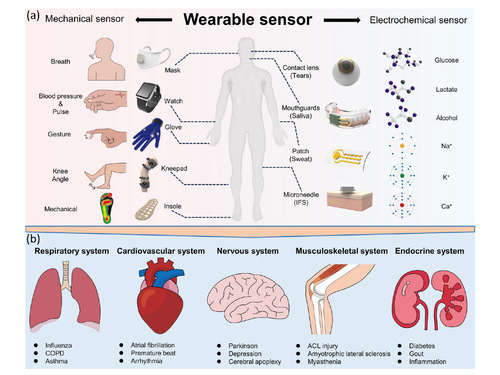

(三)可穿戴实时健康监测传感器

该研究深入剖析了可穿戴机械和电化学传感器的工作机制,详细介绍了其在疾病监测中的广泛用途。通过巧妙整合传感器与日常穿戴产品,如口罩、手表、手套等,实现了对呼吸、脉搏、关节运动等多种生理信号的实时监测。这些创新设计不仅拓展了监测目标范围,而且显著提升了监测的便捷性和舒适性。

该研究全面探讨了可穿戴机械和电化学传感器的原理、应用及未来发展方向,为推动可穿戴传感器技术进步提供了有力支持,发表在Nature出版集团期刊《Communications Materials》(JCR Q1,影响因子7.5),题为《Wearable mechanical and electrochemical sensors for real-time health monitoring》。薛子傲同学为该论文第一作者,导师吴钰祥教授为第一通讯作者,江汉大学为第一作者单位和第一通讯单位。